- In 80 % ist die Anamnese diagnostisch!

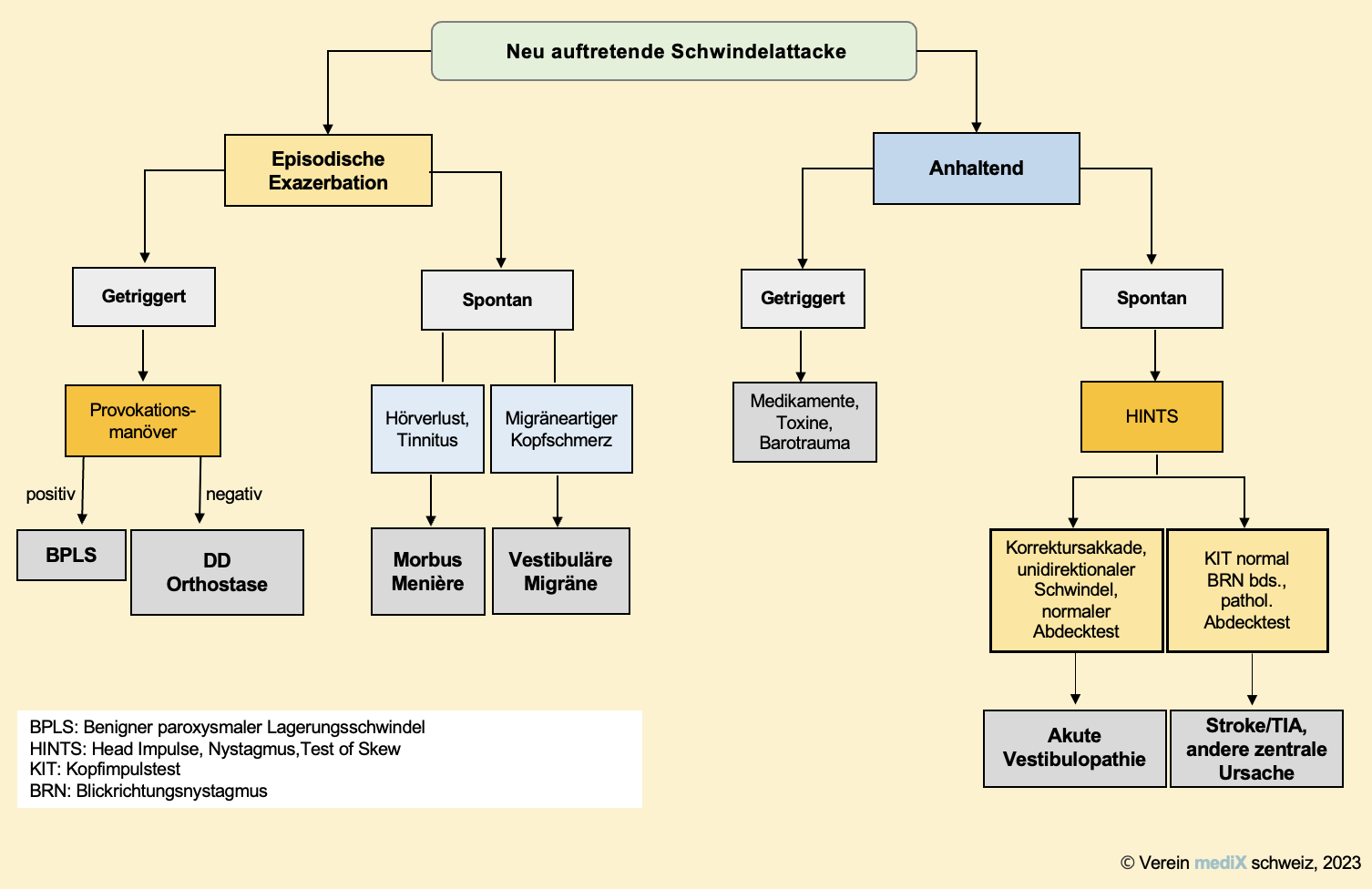

- Die Anamnese und klinische Untersuchung mit HINTS und Neurostatus sind in der Detektion von akuten zentralen Pathologien der Bildgebung mittels CT oder MRI überlegen

⇒ Fokussierte Abklärung in Anlehnung an den TiTrATE-Algorithmus – Timing, Triggers, Targeted Exam

- Triage, Timing and Triggers

- Triage –> Red flags (s. u.) vorhanden?

- Timing –> Zeitliche Manifestation

- Trigger – > Mögliche Auslöser

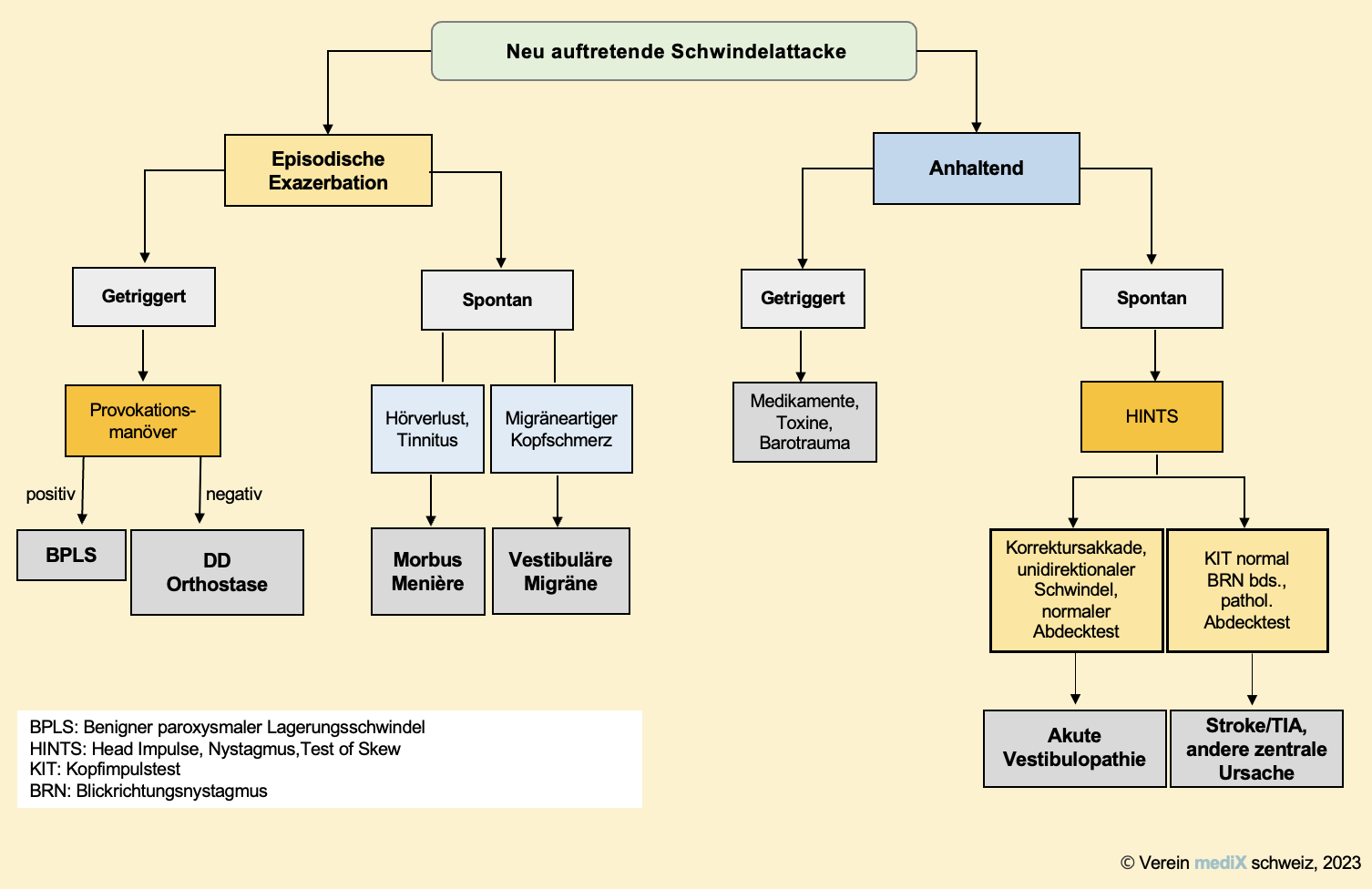

–> Siehe auch unten Algorithmus Abklärung akuter Schwindel

Red Flags

- Seh-, Sprech-, Schluckstörungen oder andere neurologische Ausfälle

- Gestörte Vigilanz

- Hörstörung und Fazialisparese (Akustikusneurinom)

- Synkope, Hinweis auf kardiale Ursache (Rhythmusstörungen, Belastungsintoleranz, -angina, -dyspnoe)

- Rein vertikaler, rein torsioneller oder rein horizontaler Spontannystagmus (Hinweis auf zentrale Störung)

- Paresen

- Gesichtsschmerzen mit Hautausschlag (Zoster)

- Kopfschmerzen

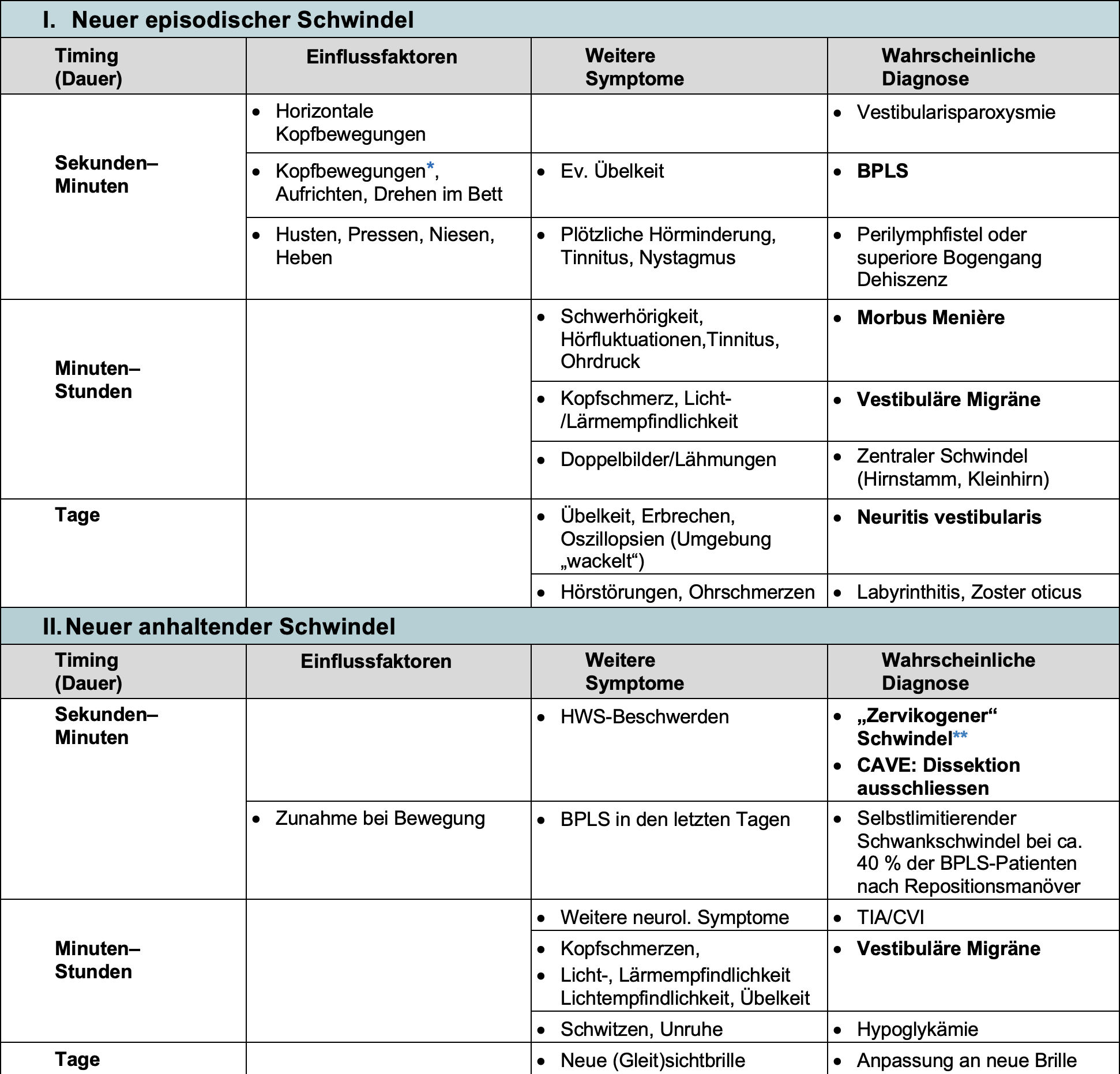

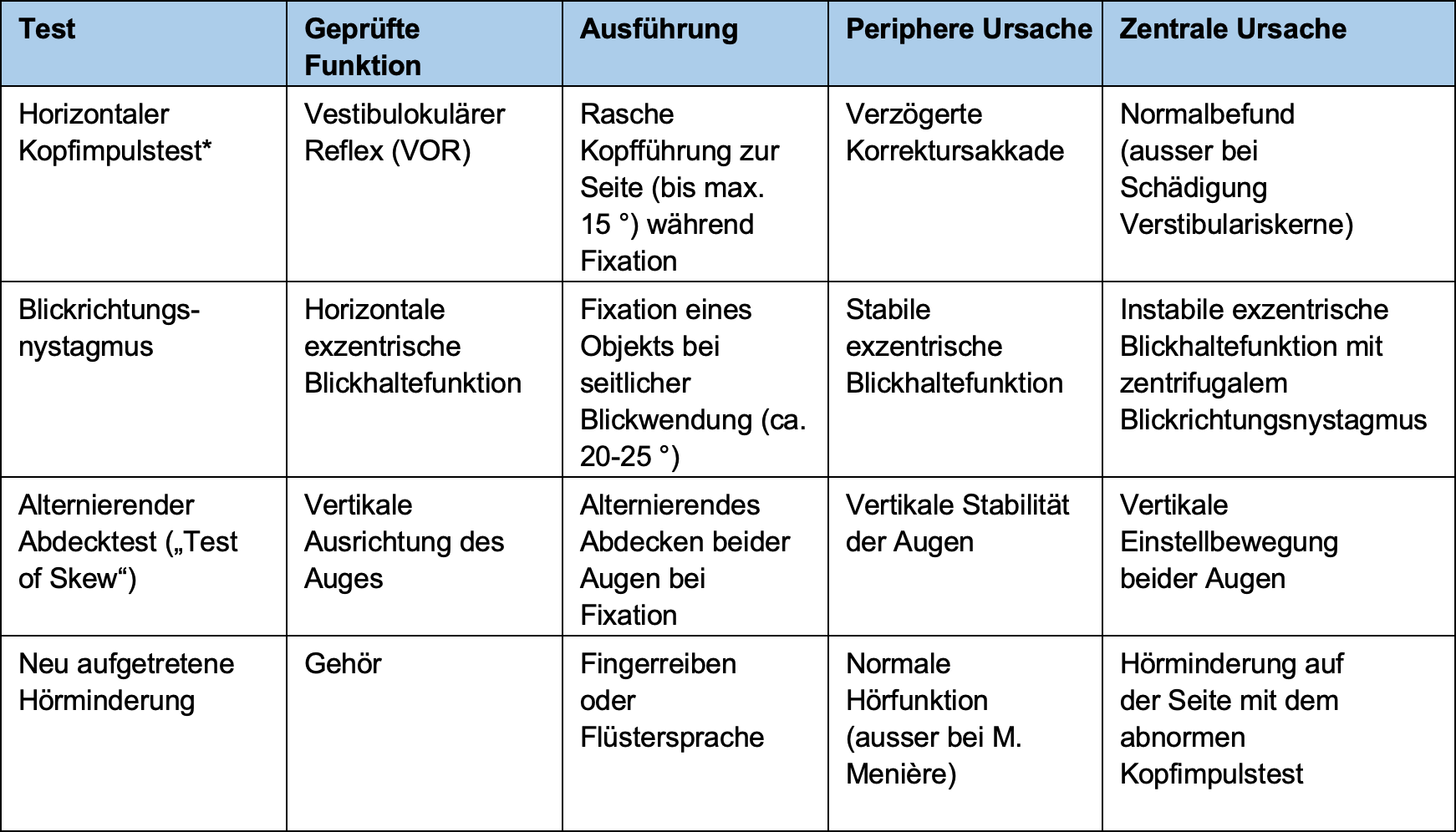

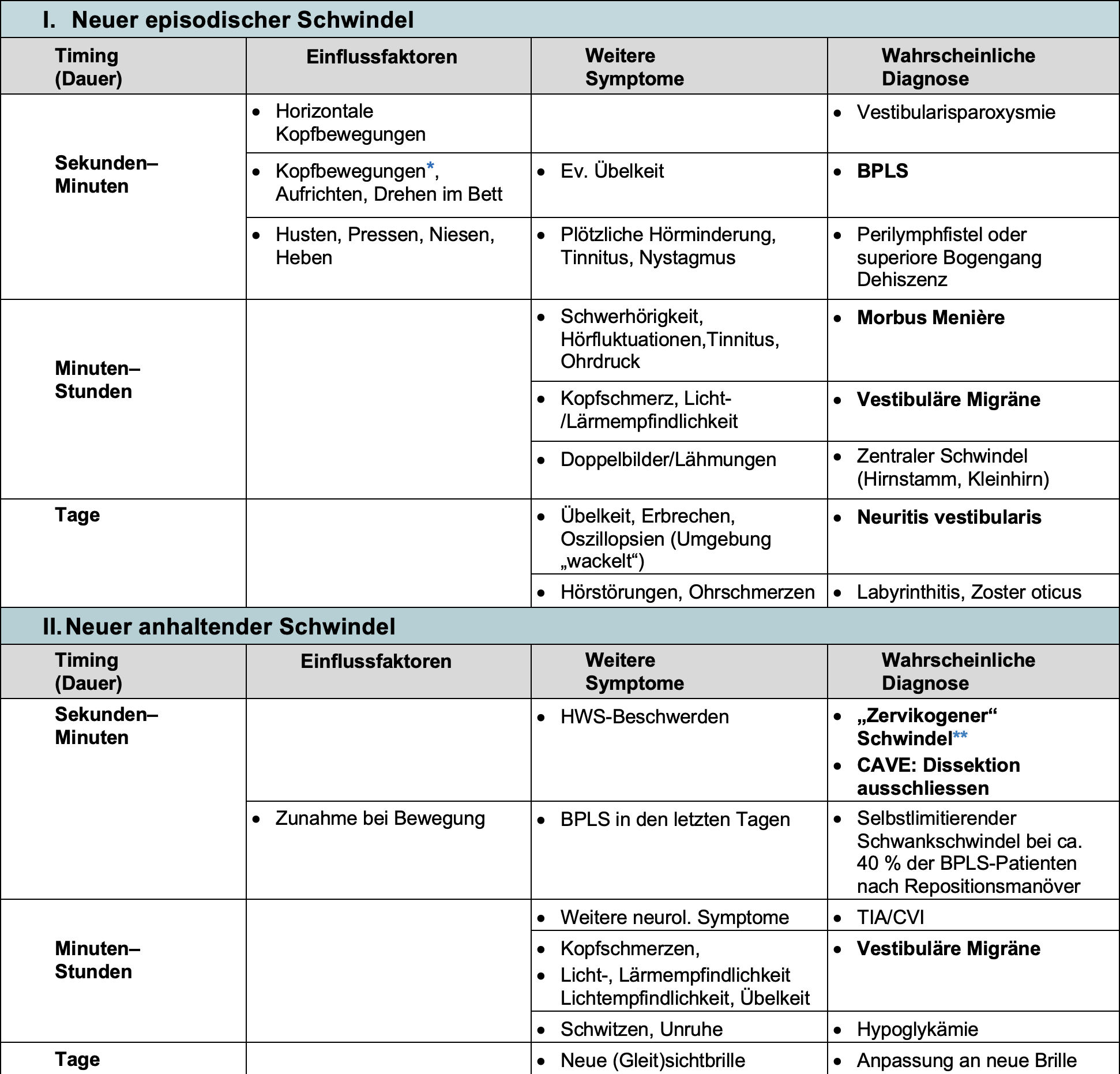

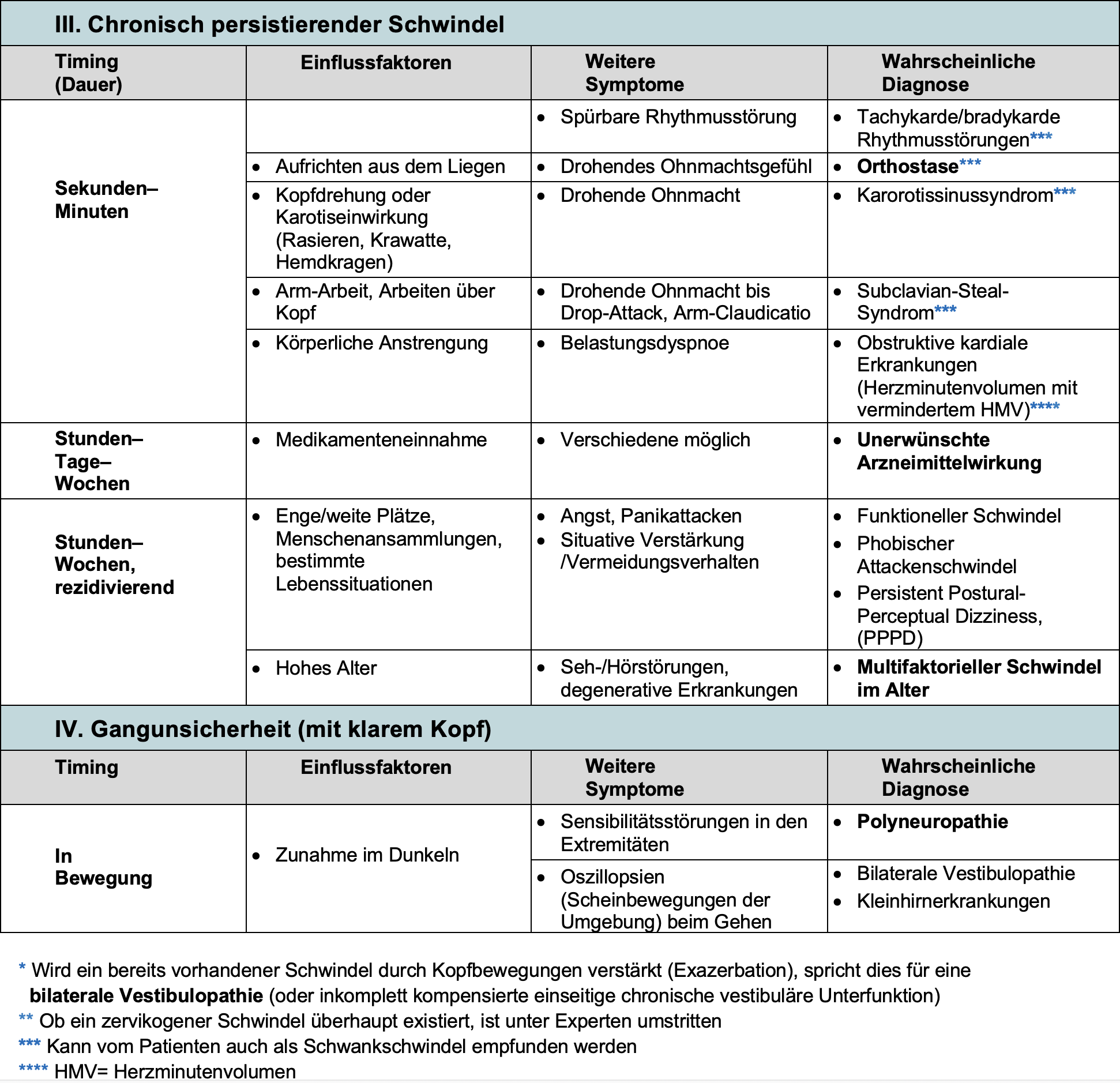

Tabelle: Fokussierte Anamnese von Schwindel (fett gedruckte Diagnosen sind in der HA- Praxis häufig)

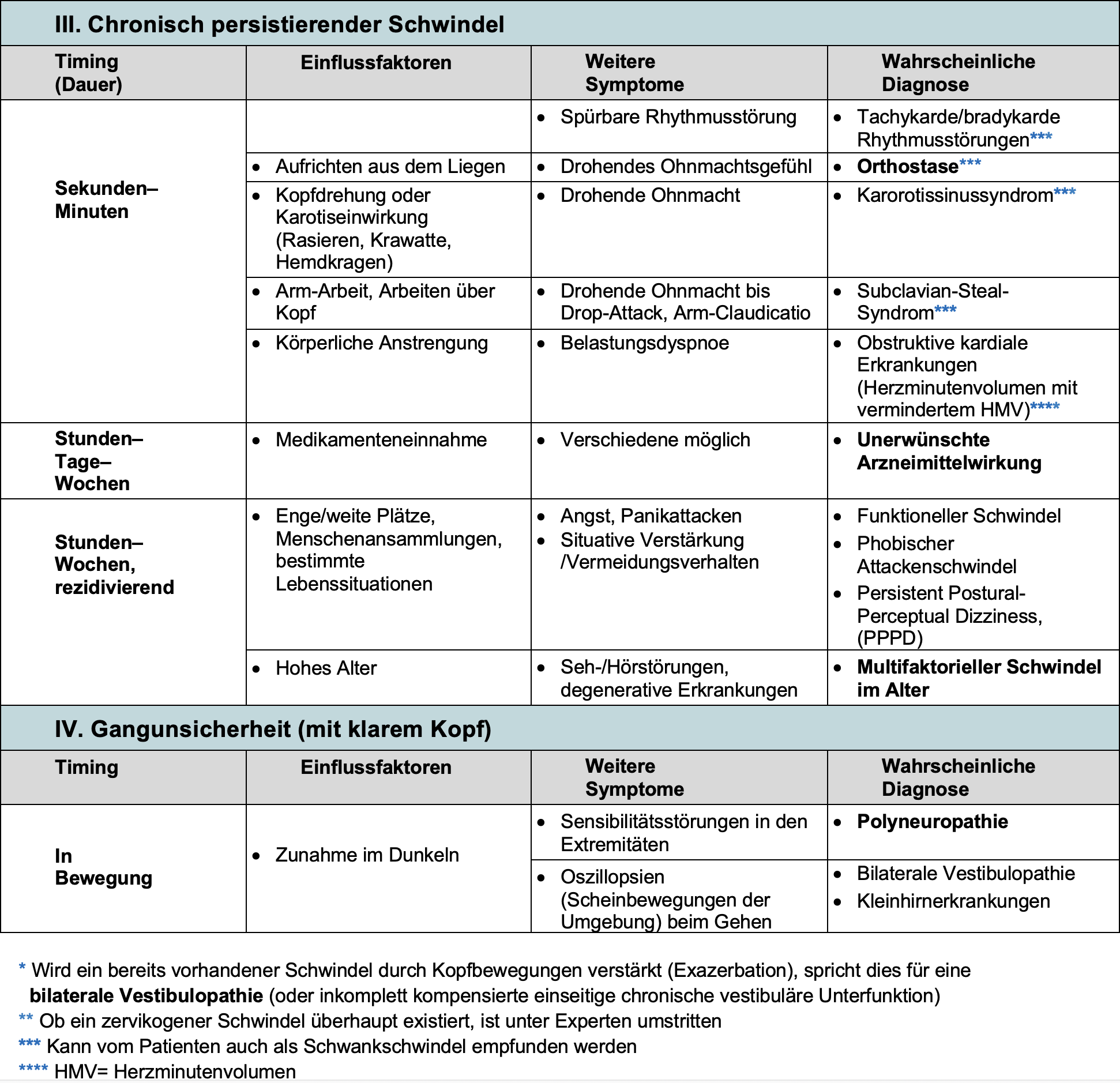

Algorithmus Schwindel

Weitere diagnostische Hinweise/Begleitsymptome

- Medikamentenanamnese/Alkohol (Schwindel ist eine häufige NW von Medikamenten!)

- Antihypertensiva, Diuretika, Psychopharmaka, Antiepileptika, Parkinsonmedikamente (s. a. Tabelle im Anhang)

- Bekannte organische Erkrankungen und kv Risikofaktoren?

- Starkes Erbrechen oder Übelkeit –> peripher vestibulärer Schwindel

Anmerkung: Erbrechen kommt zwar bei anderen Erkrankungen auch vor

(z. B. Migräne, akute zerebrovaskuläre Erkrankung), jedoch nicht in derselben Intensität

- Schwindel verschwindet bei geschlossenen Augen –> okulärer Schwindel

- Ängstliche Schilderung und/oder schlecht einzuordnende Beschreibungen, Schilderung weiterer unspezifischer Beschwerden und Ängste, Zunahme unter Menschenmenge, in Stress-Situationen –> eher psychogener oder funktioneller Schwindel

- Horizontale Kopfdrehung/Kopfbewegung als Auslöser –> Vestibularisparoxysmie (Gefäss-Nerv-Konflikt)

- HWS-Schmerzen –> DD: Dissektion der A.vertebralis (selten)

- Eine peripher-vestibuläre Erkrankung geht nicht mit Bewusstlosigkeit einher

Peripher-vestibulärer oder zentraler Schwindel?

Für eine peripher-vestibuläre Ursache sprechen

- Symptome der vestibulären Tonusimbalance: Vertigo, Spontannystagmus, Übelkeit, Ataxie/Fallneigung, keine Bewusstlosigkeit

Für eine zentrale Ursache sprechen

- Spontannystagmus vom zentral-vestibulären Typ

- Blickrichtungsnystagmus

- Skew deviation = vertikale Augenfehlstellung (s. u. –> HINTS+)

- Andere zentrale Okulomotorikstörungen, wie unidirektional sakkadierte Blickfolge, Sakkadendysmetrie oder neurologische Ausfälle wie schwere Standataxie (Pat. kann nicht allein stehen)